Carlos

Su padre había sido pintor y él también pintaba, tal vez con más fortuna. Expuso una primera colección de dibujos y acuarelas en la vieja galería de la ciudad y los vendió todos. Eran paisajes de la provincia casi siempre reconocibles, colinas onduladas, chopos en la ribera de los ríos, plazas porticadas, calles estrechas y misteriosas, vistas nocturnas del recinto amurallado, nubes, bandadas de pájaros, árboles secos. Tenía veintidós años y desde entonces solo se dedicó a pintar. Pensaba que podría haber sido cualquier otra cosa, o no, en realidad solo sentía que era él siendo pintor. De niño el padre le enseñaba a dibujar, no eran lecciones propiamente dichas, era un juego, y a él le gustaba. Al volver del colegio subía al estudio en el último piso de la casa, se sentaba en su mesa, una mesa pequeña hecha a su medida, cogía las hojas de papel y los lápices, y comenzaba a dibujar. El padre se acercaba, se sentaba a su lado y le guiaba. Le hablaba de los colores, las mezclas, los reflejos, las transparencias y la luz. No siempre lo entendía pero disfrutaba. Sentía al padre orgulloso, a su lado, solos los dos, compartiendo un tiempo y un espacio del que quedaban excluidos la madre y el hermano menor. Quería proteger a su padre, le daba la impresión de que se sentía perdido y en las discusiones con la madre quedaba por debajo, más brusco y violento en los modales, menos hábil, menos dueño de sí mismo, más desamparado. Mientras el padre se sentaba a su lado, nada malo podía pasarle. Ese día al volver del colegio, corrió hacia la escalera para subir al estudio, se paró en el rellano y escuchó, se oían voces, los padres discutían y chillaban, oía las palabras pero el pánico no le dejaba entender su significado. Subió hasta el tercer escalón y volvió a bajar, luego volvió a subir y de nuevo a bajar, un dos tres, un dos tres, y pensó que así, repitiéndolo muchas veces, la amenaza que presentía desaparecería, saldría por la tronera de la buhardilla como una bruja sorprendida. Poco a poco las voces se fueron apagando, había dado resultado, y echó a correr hacia el jardín, se metió debajo del olivo y se repitió bajito, ya pasó, ya pasó.

Recordaba aquel tiempo como un sueño. Se sentó en el sillón enfrente de la ventana y cerró los ojos. Su madre estaba también sentada en el jardín y le miraba sonriente. Carlos ven, y extendía los brazos hacia él. Fue la madre quien primero se dio cuenta de que algo le pasaba, Carlos hijo, por qué haces eso, y él no se lo podía explicar, la madre pensaría que se estaba volviendo loco, él a ratos también lo pensaba. Los rituales para que nada malo sucediera habían ido en aumento, les dedicaba varias horas al día, con auténtica devoción. Cuidado con equivocarse de baldosa, hay que pisar primero con la pierna derecha en la blanca, después con la pierna izquierda en la negra, uno dos, uno dos, sin cambiar el ritmo para no tener que volver a empezar. Desde la puerta de entrada hasta el pasillo tenía que pisar exactamente veinte baldosas, siempre en el mismo orden. Solo así se podía evitar la catástrofe. No hay que entrar en la habitación con el pie izquierdo: soñaría con la madre muerta en el cauce del río. Las zapatillas debían quedar bien colocadas a los pies de la cama antes de acostarse, la una junto a la otra, en paralelo, rozándose. Había que repetir la oración tres veces, mejor arrodillado en la alfombra, con los codos apoyados en la cama y la cara entre las manos, “Jesusito de mi vida eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón”. Así el padre no tendría un accidente espantoso. “Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan”, y el hermano no moriría mientras dormía. Y tras apagar la luz cuatro veces, había que meterse deprisa entre las sábanas, taparse la cabeza y no pensar en volver a empezar, solo pensar en el canto de los grillos y las cigarras en verano y en el sonido de la lluvia que corre por los canalones del tejado en el inverno.

Este último pensamiento le ha sosegado, se levanta y se acerca a la ventana, aspira el aire fresco de la tarde, pasea la mirada por las copas de los pinos y se detiene en el seto que bordea el jardín y lo separa de la huerta que ya nadie cultiva. La casa hace ya años que quedó abandonada. De la marea de los recuerdos se desprende un intenso perfume a jazmines. Es el perfume de un verano en el que descubrió el rielar de la luna en el mar y creyó, como lo más natural, que Dios estaba en todas partes. De todas las pérdidas, de todos los sueños, de todos los recuerdos, esa pérdida es una de las que más lamenta. Traza una cruz imaginaria en el suelo con el pie, cierra los ojos, cruza el dedo mediano sobre el índice y murmura como entonces: sana, sana, culito de rana, si no se cura hoy se curará mañana. No, no todo sana, y el presente se confunde con el pasado, lo que uno es con lo que quiso ser, y no sabe muy bien por dónde transcurrió el camino elegido, ni si de verdad lo eligió, ni por dónde va a transcurrir el que queda por delante.

Se aleja de la ventana, vuelve a sentarse en el sillón, reclina la cabeza, reposa los brazos a los lados y cierra los ojos. Por un momento la historia que recuerda le parece la sombra de la historia real, tantas veces la memoria se confunde con los sueños y los sueños pasan a formar parte de la memoria. Pero está despierto, como el timonel avizora el horizonte, él esta tarde, en este sillón donde no se sienta desde hace tanto tiempo, rememora su vida. Se pregunta cuál fue el momento definitivo, el instante en que todo cambió para siempre. El padre y la madre ya no discuten desde hace meses, en la casa reina una calma fría que él no se sabe explicar. Los padres hablan lo justo, pero ya no se pelean, se reparten las obligaciones como si se tratara del trabajo en la oficina, son correctos. No sabe qué pensar, por momentos le vuelve la esperanza, cree que todo es posible, pero no se siente tranquilo, permanece en guardia, hasta que llega un día aciago y ve que el padre ha preparado una maleta y dice que se va por unos días y él comprende que ya nada tiene remedio.

Se lo contaba a su médico: si no cuento las baldosas y cruzo varias veces el dintel de la puerta, mamá se va a morir, puedo asesinar a papá, voy a quedarme ciego, voy a quedarme deforme. Son ideas absurdas, pensamientos raros que tengo y no me dejan, y me asusto, pues pienso que los tengo porque quiero. Estando en el colegio, en la clase de matemáticas, me ha venido una sensación de tristeza, tristeza por la vida, sin motivo, y yo miraba a los otros niños y tenía miedo de que ellos lo notaran. Tengo miedo de morirme, de tragar saliva y de que esté envenenada, de tragarme la pasta de dientes cuando me los lavo. Me asusta tener las manos sucias y chuparme los dedos, o tocar el suelo y acercarme los dedos a la boca. También me vienen palabrotas a la cabeza, son palabrotas que digo a Dios, a mi madre, a los médicos, incluso a ti. Dudo mucho, entro o no entro, me lavo o no me lavo, y me late el corazón, entonces tengo miedo de morirme, los niños también se mueren a los seis años. Repito números por dentro, me vienen a la cabeza, tres, seis, nueve, son números mágicos. También doy las gracias muchas veces, y tienen que contestarme, de nada, si no, no puedo parar, y pido perdón, sé que no he hecho nada, pero por si acaso mejor pedir perdón.

Lo recuerda todo con absoluta nitidez pero ya no le angustia. Ya pasó o dejó de pasar. Él, esta tarde que camina hacia la noche, como cada día, solo recuerda: “la sutileza de las sensaciones inútiles / las pasiones violentas por nada / los amores intensos por lo supuesto en alguien / todas esas cosas / esas y lo que falta en ellas eternamente / todo eso produce cansancio / este cansancio”. Él quiso infinitamente lo finito, lo quiso todo, o un poco más, si pudiera ser, o hasta si no pudiera ser. Y ahora se encuentra aquí, sentado en el sillón, con los ojos cerrados entregado a sus pensamientos.

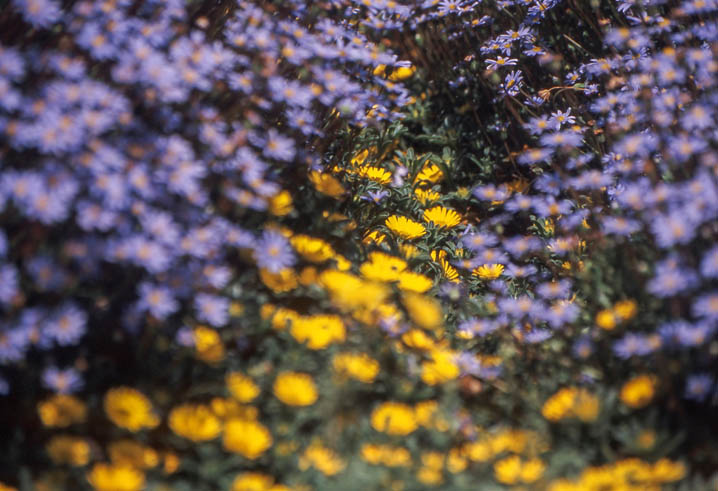

Ve al padre sentado a su lado: “Carlos tienes que fijarte en la transformación de los colores, en los cambios de la naturaleza: el amarillo del piorno en primavera, el lila del brezo en verano, el dorado de los robles en otoño y el armiño de la nieve en las cumbres en invierno. Los colores cambian como cambia el alma de la gente y tú tienes que pintar el alma”. Él ha querido pintar el alma, casi siempre oscura, impiadosa, lejana, cuanto más la pintaba mejor conocía el terror de la vida y más cerca sentía su propio terror. El padre insistía, pinta la quietud de las cosas, el movimiento de los pájaros, la atmósfera aérea de los interiores. Y él pensó, mejor pintar la quietud del corazón.

Hubo una época en la que los rituales disminuyeron, podía entrar y salir de la habitación sin repetirlo, cruzaba la entrada sin contar las baldosas y no le angustiaba que cambiara el orden de su mesa, pero aún le tentaban las ideas obsesivas, como un dios exigente que no está dispuesto a abandonar con tanta facilidad el terreno conquistado. Por eso mismo, le costaba un esfuerzo enorme concentrarse. Cada poco tiempo sentía la necesidad de interrumpir la tarea, y dar paso a los pensamientos cuya repetición le traería el alivio, como un talismán que protege de la mala suerte. Se decía a sí mismo, solo será por un instante, un breve tiempo concedido al consuelo. Pero el consuelo no llegaba y su mente, como un tirano celoso, volvía a las mismas ideas, se llenaba de ellas como un vaso vacío, como la tierra seca se empapa de la lluvia. Eran tantos los anhelos y temores que abarcaban la diversidad del mundo, de los objetos visibles e invisibles y de entes abstractos que él solo conocía. Pero todo aquello ya pasó.

Se levanta y cruza la habitación, se dirige a la cocina. Encima de la mesa, junto a la puerta que da al jardín, la vecina que lo conoce desde niño, le ha dejado unas cerezas. Saborea las cerezas una a una, Dios mío, cuanto tiempo ha pasado, y siente todo el peso del tiempo.

Vuelve a la habitación y se detiene en las estanterías llenas de libros, son los libros del padre que nadie tocó tras su partida. También hay postales, recuerdos de viajes, fotografías olvidadas, algunas cartas. Mañana por la mañana cerrará la puerta y dejará la casa, pero esta noche quiere entregarse a la memoria, como una ofrenda a quienes tanto ama. “Papá, te lo prometo, esta vez estoy decidido, voy a ser feliz”. A través de la ventana apenas se distinguen los troncos de los árboles, ya es de noche. Se sienta en el sillón, reclina la cabeza y cierra los ojos, ve la expresión del padre cuando a él le dieron el premio y algún crítico dijo que una nueva visión había surgido en el mundo del arte. Él sabía que no eran más que palabras, pero el padre estaba feliz. Fue entonces cuando le dijo, “Carlos, tenemos que hacer juntos un viaje, el último viaje”.

Hace calor y la brisa que sopla del mar no es suficiente para atenuar el peso de los párpados y la sensación de laxitud. No se quiere dormir, pero oye el canto de los grillos y siente que se vuelve ligero, como si volara. El padre camina por el borde del mar, un mar esmeralda de corales, algas y fondos marinos.

Esa mañana, sin saber por qué, le ha hablado de la muerte, de cómo la muerte llega cuando tiene que llegar, de la resignación que hay que tener cuando a uno le salen mal las cosas, de que a la postre, todo es mágico, inquietante y misterioso. Le mira asombrado, papá, por qué dices esas cosas.

El padre continúa su paseo, el crepúsculo diáfano y tranquilo se arquea sobre el horizonte y es la hora en que los pelícanos comienzan la pesca. El pájaro describe lentos círculos en lo alto y, de repente, se arroja en vertical, y con un movimiento preciso y veloz hunde el cuello en el agua, coge la presa y se eleva. Es una exhibición de pericia y elegancia, de perfección de la naturaleza.

La figura de padre se aleja, el color del mar es un arco iris de verdes, azules, reflejos dorados y rosas que, poco a poco, se oscurecen y confunden con la línea nacarada de la playa. Las luces de las cabañas comienzan a encenderse y se oyen conversaciones en los porches que preceden la hora de la cena. Él también quiere hablar con el padre, en una conversación silenciosa que se pierda en la bóveda celeste, y se siente de nuevo como entonces, cuando era niño, y se sentaba en su silla en el estudio y el padre se acercaba y le enseñaba a dibujar.